江门市江海区第八批非物质文化遗产代表性项目增补名录公布

来源:江海区文化馆时间:2025-04-22

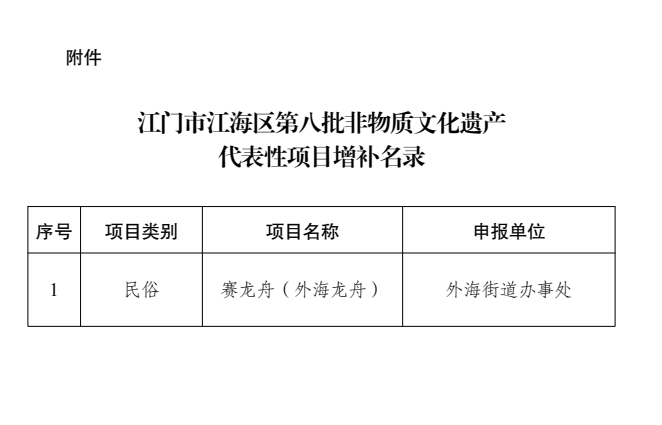

为认真贯彻落实《中华人民共和国非物质文化遗产法》和《广东省非物质文化遗产条例》,进一步健全我区非遗名录体系建设,有效保护和传承我区非物质文化遗产,鼓励和支持区级非物质文化遗产项目代表性传承人开展传习活动, 经区文化广电旅游体育局推荐以及专家评审小组评审,江门市江海区人民政府批准并公布《赛龙舟(外海龙舟)》项目列入江门市江海区第八批非物质文化遗产代表性项目增补名录。

名单公布

非遗项目介绍

赛龙舟(外海龙舟)

相传,外海龙舟始于明万历年间,一般在农历五月初进行。据道光二十五年版《新会龙溪志》记载:“本乡大龙舟八,分八坊制八舟,曰金龙,曰银龙,曰黄龙,曰绿龙,曰红龙,曰黑龙,曰白颈,曰红龙黑鬣。” 八坊按祠堂划分,但出赛的扒仔则可在其他坊招募。民国期间,在1937、1938年的报纸中均对外海龙舟有记载。1945年抗战胜利后,外海乡民在8月特别加开了一场龙舟赛,叫“胜利龙”。

外海龙舟竞渡传统的线路,从古猿洲的尖角放龙,扒到大厂(现时的公共码头),然后往回“打拱”,再绕古猿洲,来回8次,最后在沙澜闸口收龙,整个赛程时间超过4个小时。外海龙舟每舟64—72人,但不作统一要求。一般有鼓手2人,艄公1人,帮艄1人,单架扒仔7人,以及双架扒仔若干人。

外海龙舟的独特之处在于,其正式比赛在西江扒舟,由于有一半路是逆水而行,要靠近河岸扒,使整条线路呈“8”字形。由于只有一个龙头,在打拱调头时,会使用独特的“风车桡”的操桡方法。

外海龙舟具有较高的历史文化价值、宗族研究价值,对凝聚社区力量,促进文旅融合也有一定的作用。同时,外海龙舟的传承也有利于加强与海外乡亲的联系,增强他们对家乡的认同感,对中华传统文化的归属感。