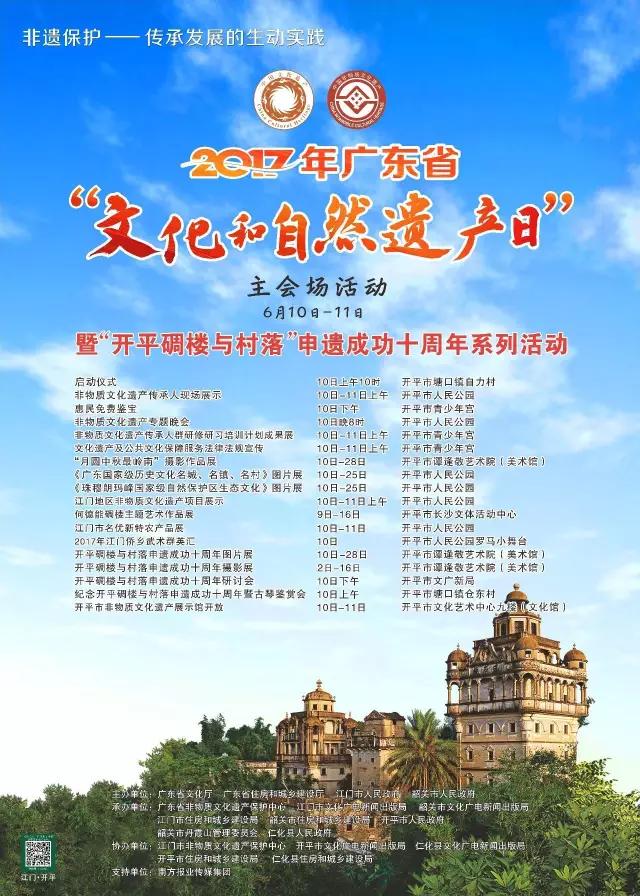

这个周末

(6月10、11日)

一场文化盛典将在开平举行

最能代表岭南文化的非物质文化遗产将集结开平

2天时间

18项活动

84项非遗项目

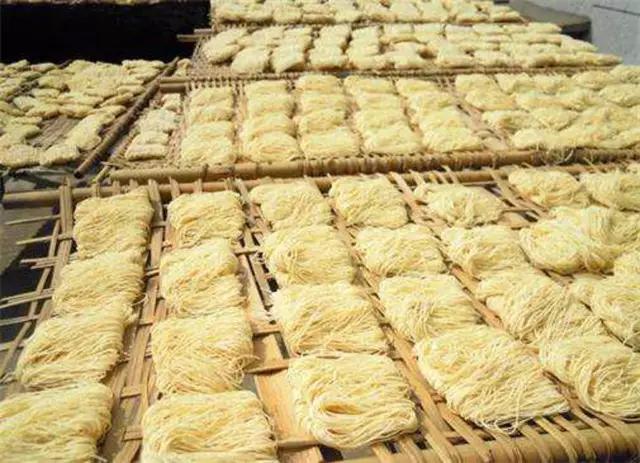

江海区市级非遗项目【外海面】将参加10-11日在开平市人民广场举行的非物质文化遗产项目展示。而以外海面为题材创作的舞蹈作品《思乡面》也受邀参加10晚上举行的“非物质文化遗产专题晚会”。

外海面是广东江门经典的汉族面食小吃,属于粤菜系。在江门,一讲到面食,人们就会想到外海面。

外海面有百年以上的历史,最初因产于外海而得名,又称"外海竹升面"。以前,人们制作外海面时需用"竹升"弹压面团以增加面的筋度,使面条富有弹性。如今,外海人制作外海面时,大部分工序已使用机器。

外海面以其制作精细和风味独特而闻名,成为江门一种独具特色的传统食品,在珠三角也有一定的品牌知名度。2007年,外海面制作工艺成为第一批江门市级非物质文化遗产。

外海面是广东特色的面食,传统云吞面就是用它做其中的材料。

《思乡面》

创作于2008年,历年来多次参加省、市大型专题演出,广受好评。该节目创作素材来自入选江门市首批非物质文化遗产项目——江海区外海面的手工制作工艺,作者不仅把外海面的手工制作工艺艺术性搬上舞台,更注重在情感上下功夫,紧扣“思乡情”,以外海面的“色、香、味”反衬出华侨对家乡特产的思念之情,让观众为之动容。

除了外海面,江海区还有这些非遗项目

礼乐龙舟是广东省的汉族传统民俗活动。一般在端午节举行。

有300多年历史,龙舟竞渡已成为礼乐人最喜爱、开展最广泛的群众性体育活动,闻名于珠江三角洲。礼乐龙舟历史悠久,经历历史的变迁,原9条龙舟,分别是桃果红、花蓝桡、九社、黄桡、红桡、天字号、七星、白桡、黑桡。

黑桡龙舟是月塘里的(又称丘镇),此里分为三个社,由于发生争吵,龙舟泊在丘镇桥侧河边,后入安龙舟坞,长期没人管理,树根缠绕,龙船破烂,在一百多年前已经堙没,遗留至今只存8条传统大龙舟。

外海太虚拳又称六合六踭逼打花拳,自宋代张三峰到广东新会伍荣羽,历经数百年传承,于武当萌芽,在外海生根,门徒遍布海内外。

太虚拳与太极拳同源异流。太虚拳又称“六合六踭逼打花拳”。据外海太虚拳第四代传承人伍雪波撰写的《太虚拳经》记载以及拳派伍荣羽师祖传述,外海太虚拳由武当丹士张三峰所创,后经其徒传至雍正,在皇族中秘传直至乾隆、嘉庆、道光、咸丰等。广东伍荣羽因机缘巧遇从咸丰皇叔处习得此拳,一直在族内传授,不为外人所知。

外海太虚拳的弟子多将自己视为太虚拳第四代传承人伍雪波的徒子徒孙。因为在外海,伍雪波首先打破陈规将拳术传于族外弟子,使太虚拳得以逐渐发扬光大,伍雪波亦被太虚拳后辈尊为近代的“太虚拳宗”。

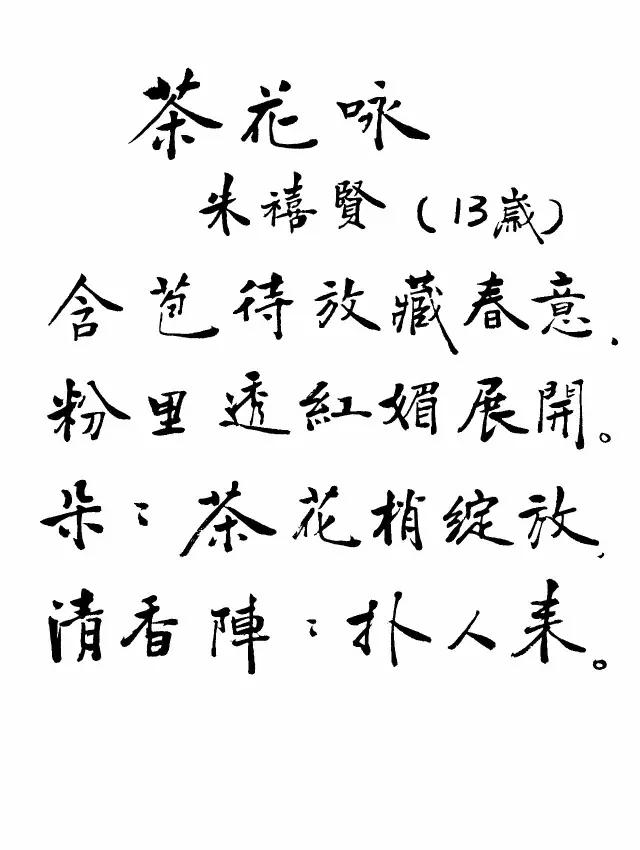

龙溪诗词主要是外海龙溪诗社成员所创作。

外海龙溪诗社是江门市江海区外海街道文化站属下的群众业余文化社团组织,它的前身是“茶庵诗社”,由外海乡人陈子石创建,后因被国民党政府禁止而解散。1958年由陈玉佩发起组织成立“东风诗社”,1966年因“文化大革命”而夭折。1979年6月,外海公社文化站组织全社业余文艺创作者在外海茶庵寺召开座谈会,出席共14人(陈伯明、陈玉佩、陈一鸣、陈元炽、陈启尧、陈君雅、伍毓秀、张社林、黄细啤、伍叶晖、陈心斋、陈五、陈彬、陈冠夫),决定成立“龙溪诗画社”,有社员24人,后因外海成立“书画研究会”,至1982年更名为“龙溪诗社”,沿用至今。按时间为序,曾任诗社社长有:陈玉佩(已故)、罗万甲(已故)、陈一峰(已故)、陈达明,现任社长造是陈锡尧,现有社员26人。