江海区"邑"起学非遗系列活动开启传统技艺新体验。由江门市文化馆主办,江海区文化馆承办的“邑”起学非遗——2025江海区“非遗技艺·匠心课堂”第一、二期已圆满结束!在童声欢笑间,非遗文化悄然生根。孩子们亲手触摸传统技艺的温度,在古今交融的体验中迸发出火花。每一次动手尝试,每一次好奇发问,都是文化传承中闪亮的印记。接下来,就让我们一同回溯那些充满创造与感动的课堂瞬间,见证传统与现代碰撞下的成长光彩!

礼乐龙舟体验--“非遗传承 亲子同舟”课堂

为持续弘扬礼乐龙舟文化,深化省级非物质文化遗产的保护与活态传承,2025年8月9日上午,第二期“非遗传承·亲子同舟”主题龙舟非遗体验活动在礼乐文体中心举行。本次活动延续首期的精彩模式,通过知识科普、沉浸式体验与亲子协作,为数十组家庭搭建了触摸三百年龙舟文化的精神桥梁,让非遗种子在童心中扎根生长。

龙舟课堂:叩响三百年历史之门

市级非遗传承人区锦豪再次担任主讲人,以生动的影像资料与口述历史,系统梳理礼乐龙舟自清初延续至今的发展脉络。现场通过图文并茂的展示,详解龙舟的形制结构、八坊竞渡特色及“爱国爱乡、团结拼搏、和谐进取”的文化内核。家长与孩子们凝神聆听,从龙头雕工的象征寓意到船桨力学的智慧设计,感受传统技艺背后的深厚底蕴。

零距离接触:唤醒文化感知力

在礼乐龙舟文化展馆内,参与者得以“触摸历史”:陈列的礼乐龙舟实物、传统工具及文创展品成为鲜活教材。孩子们亲手抚摸榫卯结构的船身,敲击象征号令的龙舟鼓,在“咚!咚!咚!”的节奏中仿佛穿越时空,与先民的竞渡呐喊共鸣。

创意拼装:亲子共筑非遗新记忆

活动压轴环节——“礼乐龙舟”主题文创拼装将氛围推向高潮。每组家庭通力合作,将纸板模块巧妙组合成栩栩如生的扒丁模型与龙舟微缩场景。这一过程不仅锻炼了孩子的空间思维与动手能力,更以微观视角解构龙舟的力学与美学设计。

本次活动延续“非遗进课堂”的品牌理念,依托公共文化空间优势与资源整合能力,将非遗传承从单向传授转化为双向互动。参与者不仅获得亲手制作的龙舟拼装作品作为纪念,更通过家庭协作强化了文化认同感。

“生恭鲤鱼”非遗手作体验营

猜黏土跃鲤传古韵 非遗新趣润童心

为弘扬中华优秀传统文化,推动非遗技艺活态传承,8月3日,“邑”起学非遗系列活动之黏土生恭鲤鱼如意扣体验课在区文化馆火热开展。20余组亲子家庭齐聚一堂,以指尖艺术解锁传统技艺的现代魅力,共同感受"生恭鲤鱼"这一市级非遗项目的文化温度。

活动伊始,老师以一段生动的历史讲述拉开课堂序幕。通过图文展板与珍贵影像资料,她向亲子家庭还原了旧时孩童手持彩绸鲤鱼走街串巷、挨家挨户贺新春的热闹场景。视频中,金鳞红尾的鲤鱼随着孩童舞动而翻腾跳跃,引得现场人员连连惊叹:“原来传统的年味可以这么鲜活!”

在实操环节,传承人和教学人员创新采用特制黏土替代传统竹篾扎架工艺,让非遗技艺更贴近现代生活。亲子家庭两两协作,揉、捏、搓、贴,将红黏土化作灵动的鱼身,用金墨勾勒出栩栩如生的鳞片,最后缀以红绳和可爱的扣子制成“如意扣”。现场参与的李女士感慨:“亲手制作才懂得,每一道纹路都是对传统的致敬。"

”如意扣的设计暗藏巧思。“陆月如拿起学生作品解释道,“红绳既可悬挂作装饰,也能系于书包祈福,让非遗真正'活'在日常。”

此次活动通过"非遗+文创"模式,既保留了生恭鲤鱼的核心文化符号,又以低门槛、趣味性的形式吸引青少年参与。现场不少家庭表示,要将作品带回家作为春节装饰,延续这份独特的文化记忆。

陶泥塑鲤载新绿

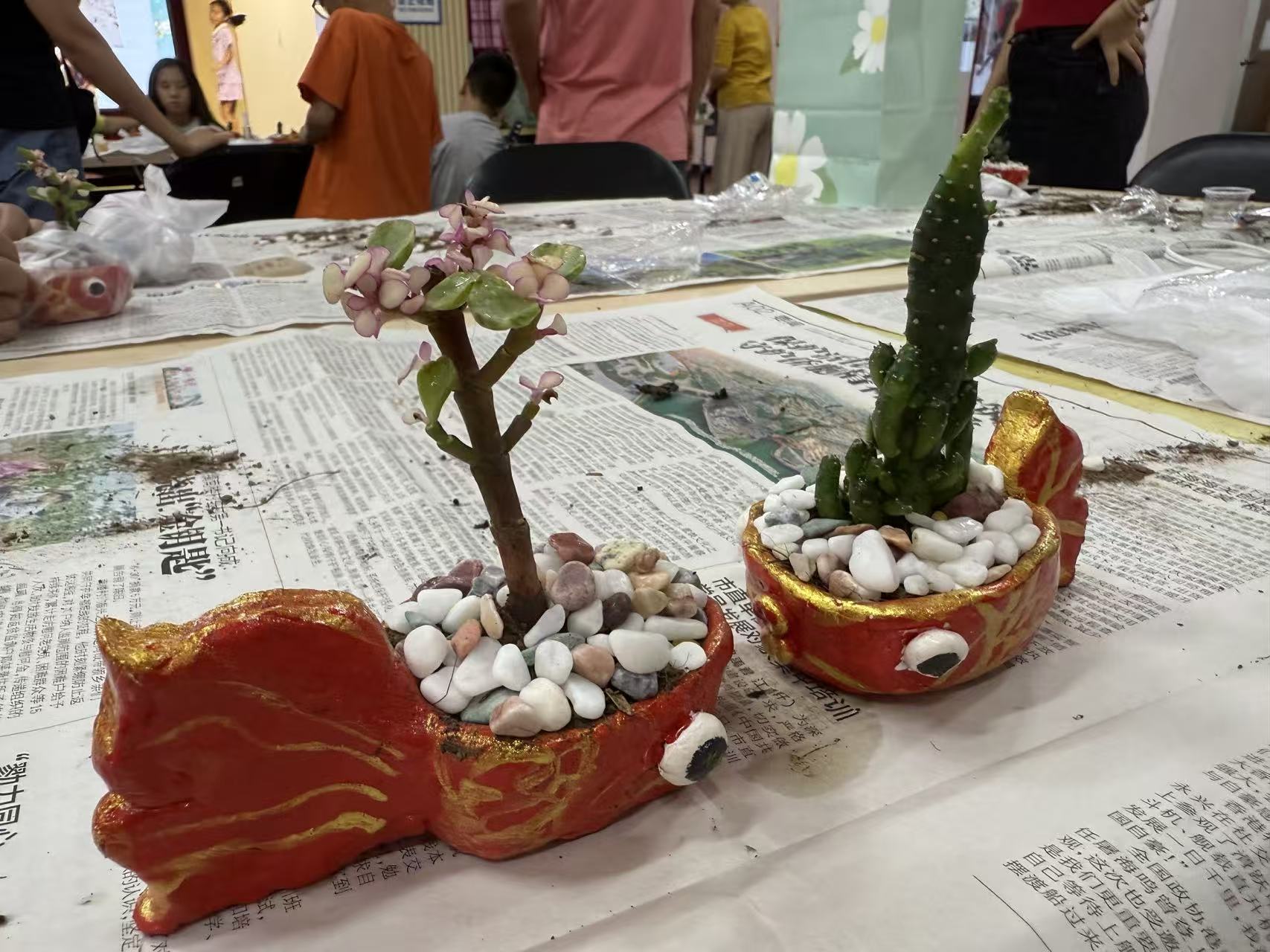

8月16日,“邑”起学非遗系列活动之陶泥生恭鲤鱼盆栽种植体验课,20余组家庭参与其中,将非遗项目"生恭鲤鱼"转化为兼具实用价值与艺术美感的创意盆栽,为传统技艺注入鲜活生命力。

活动现场,非遗传承人陆月如以结合历史影像与文献资料,向亲子家庭讲述这一民俗符号如何从竹编扎架、绸布裱糊的传统工艺,演变为今日陶泥塑形、绿植点缀的创新形态。在实操环节,陆月如创新采用“模块化”教学,先提前烧制好的陶泥鲤鱼花盆已预留种植孔洞,参与者只需完成三大核心步骤即可赋予非遗新生。亲子家庭先手持金墨笔,沿着模具压印的鱼鳞纹路细致勾勒,粗细不一的笔触让每条"鲤鱼"都呈现出独特肌理。“金色代表富贵,我要给小鱼画上最闪亮的鳞片!”小女孩萱萱边描边说,妈妈则在一旁补充:“这像不像给非遗穿上了新衣裳?”

接着,大家用软毛刷轻扫透明防水剂,让孩子们直呼“像在给小鱼涂防晒霜”,这一步骤既保留了陶土的质朴质感,又确保盆栽可长期栽种,体现了传统工艺与现代功能的巧妙平衡。

当多肉植物“玉露”被轻轻植入鱼腹,再撒上彩色铺面石,原本单调的陶盆瞬间化作灵动的生态景观。“看!我的鲤鱼在吐泡泡!”男孩浩浩指着多肉叶片上的水珠兴奋喊道。

“当孩子们把多肉种进陶泥鲤鱼的那一刻,非遗的种子便已在他们心中长出了新芽。”现场陈先生感叹道。创新不是颠覆,而是让非遗找到新的表达语境。此次活动通过“非遗+园艺”的跨界尝试,既延续了生恭鲤鱼“祈福纳祥”的文化内核,又以低维护、高颜值的盆栽形式满足都市家庭的审美需求。现场不少参与者计划将作品作为开学礼或乔迁贺礼,让传统技艺成为传递情感的纽带。

“小手捏出侨乡味”——外海花生饼制作技艺传承

8月2日,在外海花生饼非遗制作课堂上,传承人陈炳松师傅带领亲子家庭深入体验了这一承载百年侨乡记忆的传统技艺。

侨味故事:从舌尖到心间的文化根脉

活动现场,陈师傅不仅生动讲述了这项小吃背后的文化与故事,还亲自示范并指导每一个家庭完成花生饼制作的关键步骤——“压模定型”。大小朋友们专注地将花生面团填入各式模具,轻轻敲击、小心脱模,当一枚枚饼胚完美成型时,现场顿时洋溢着惊喜与成就感。

手艺传承:传统模具里的匠心传承

陈师傅在一旁耐心叮嘱:“力道要均匀,心态要静稳——这既是祖辈留下的手艺,也是一种踏实做人的传承。”这一刻,酥香满室,亲情与文化在指尖交汇,无声地传递着跨越时空的乡土情结。”

活动尾声,孩子们将亲手制作的花生饼整齐摆放垫了油纸的包装盒里,香气弥漫全场。完成后,每个家庭可带走亲自制造的新鲜热乎的花生饼,传承人也为参加课堂的小朋友颁发《非遗小传人》证书,以资鼓励,互动氛围热烈。

这个夏天,“邑”起学非遗系列非遗课堂虽然暂告一段落,但非遗文化传承的脚步从未停歇。孩子们亲手拼的龙舟拼图、塑造的鲤鱼手制品和捏制的花⽣饼不仅是生动有趣的手工体验,更是一堂堂无声的文化自信课。愿这份传统技艺带来的惊喜与认同,持续生根发芽,陪伴孩子们在未来的成长路上,始终不忘非遗文化的温度与根脉。非遗的未来,正因他们的亲手触摸而变得更加鲜活。